(バルビゾン派)

バルビゾンはフランス中北部にあるフォンテーヌブローの森につながっている農村です。バルビゾンを愛し、バルビゾンで活躍した19世紀中頃の画家たちは「バルビゾン派」と呼ばれます。ミレーやコローはその代表的な画家です。

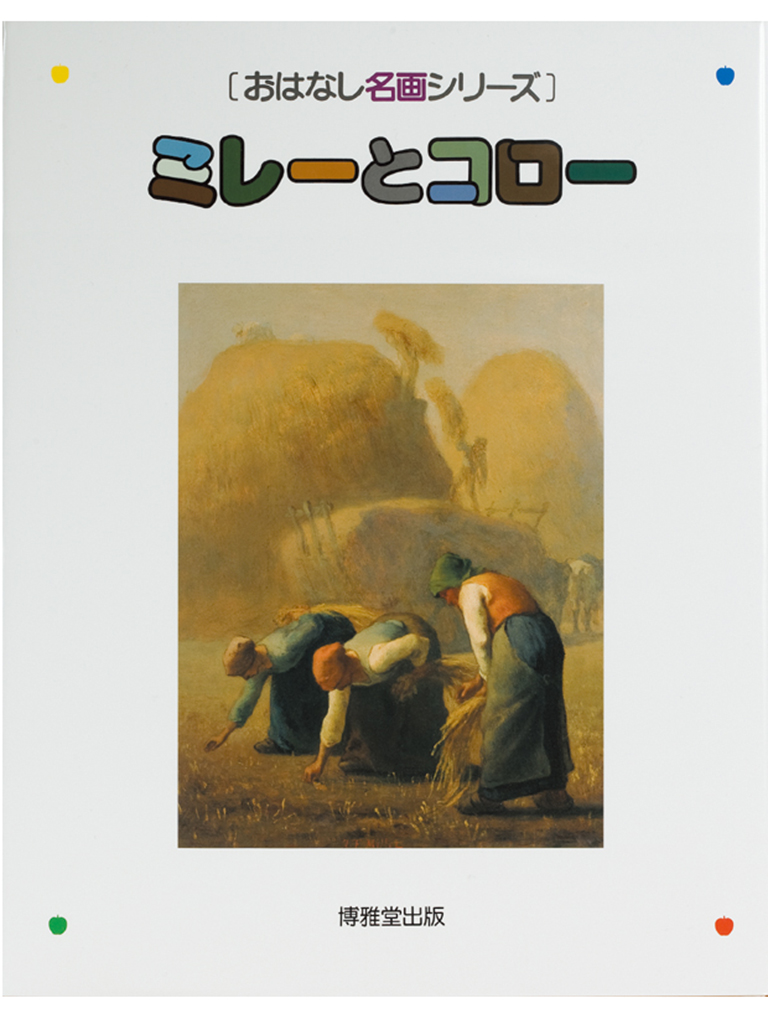

コローはフォンテーヌブローの美しい風景を、ミレーはバルビゾンで働く人々の絵を沢山描いています。

(ミレー)

ミレーは、貴族や金持ちと農民や労働者が対立し、パリの市街で何度も大きな暴動が起こった時代に、貧しい中で懸命に働く人々の姿を描きました。そのため保守的な人々からは危険視されることもありました。当時は伝統的に歴史や聖書の題材が重んじられており、身近な人々の生活を描いた作品は理解されにくい時代でした。

それでもミレーは自分の信じる道を貫き、貧しい生活に耐えながら一心に制作に打ち込みました。その作品はゴッホやダリなど、後の画家たちに大きな影響を与え、今日では世界中の人々から愛されています。

※ミレーの生涯をこちらにごく簡単にまとめています。よろしければご覧ください。

(コロー)

ミレーが貧しかったころ、パリで最も人気のあった画家がカミーユ・コローです。

「僕の人生にはたった一つの目的があるだけだ。それは風景画を描くことだ。」と言ったコローは一生を絵にささげ、誰とも結婚しませんでした。音楽やオペラが大好きだったコローは踊るような、歌うような美しくて詩情溢れる風景画を沢山描いています。コローは風景画というジャンルを確立した重要な画家のひとりです。

晩年には人物画も沢山描いています。多くの画家たちはモデルが動くことを嫌がりますが、コローはモデルが動いても、しゃべっても、歌っても良いと考えていました。コローはモデルと会話を楽しみながら絵を描くのが好きだったのです。

※コローの生涯をこちらにごく簡単にまとめています。よろしければご覧ください。

(印象派への歩み)

ミレーやコローの絵画に対する考えは、彼らに続く印象派画家たちに受け継がれていきます。

当時、美術アカデミーが「歴史画」や「宗教画」を評価していたのに対し、ミレーは愛する家族や身近な農民が懸命に生きる姿を描くことに新たな美を見出し、コローは現実の風景に画家の世界を投影することで人々を魅了しました。

「目の前の現実」を芸術に昇華させたミレーや「風景の詩的な一瞬」をキャンバスに表現したコローは印象者の先駆者としても大きな役割を果たしたのです。

本書ではミレーの作品26点、コローの作品16点のほか、テオドール・ルソーの作品1点と共に大きくて綺麗な印刷で二人の人生を楽しめます。